特米网 > 生活 >

彼得·列昂尼多维奇·卡皮察(Pyotr Leonidovich Kapitsa,1894年7月9日[儒略历6月26日]--1984年4月8日)是一位在低温物理研究领域卓有成就的苏联物理学家和诺贝尔奖得主。1946年春,功勋卓著、两度荣获斯大林奖的卡皮察被查。他曾给斯大林写信,营救被苏联秘密警察抓捕的理论物理学家朗道,如今却无法挽救自己的命运,最终职务被撤,在乡间木屋中被监视居住长达8年之久,职业生涯近乎断送。多年后,随着部分档案解密,卡皮察被查的真正原因渐渐付出水面:他因在参与苏联原子弹研发的过程中提出了辞职,犯了大忌。

撰文 | 邸利会

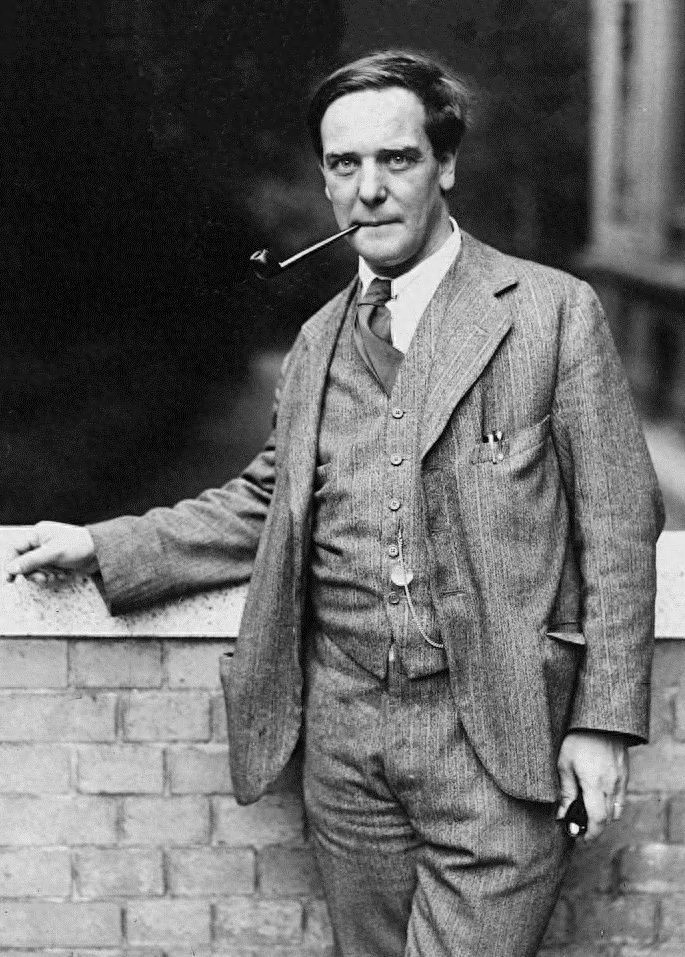

1930年代的卡皮察(Kapitsa, P. L., 1894-1984)。他在1946年前长期担任物理问题研究所(the Institute for Physical Problems)所长。这个研究所是其1934年被迫滞留苏联,限制出境后创立。| 图源:维基百科

在不明真相的同事看来,所长卡皮察被查不仅突然且难以理解。

“1946年春,所里各种怪事接连发生。来了个委员会调查各种事情,后来部长都一块来了,委员会的级别也上来了,开始查卡皮察牵头的制氧项目,数落巴拉希哈(Balashikha)工厂的各种不对,产量不够、不经济,……逾期没有达标……”

几十年后,回忆起当时的情形,安德罗尼卡什维利(Andronikashvili)都还历历在目。

他说的巴拉希哈工厂在莫斯科附近,主要产液氧,是1943年研究所从战时后方喀山搬回后,卡皮察一手主持建造。之前的两年,也就是在喀山的那段艰难岁月,没钱,吃的都极度缺乏,所长卡皮察带着大家,采用他发明的新方法,已经建成了一座规模不小的中试液氧厂。如今,卡皮查是人民委员会下属的制氧总局负责人,可以说全国的制氧工业,他说了算。

因为他的科学贡献,尤其是他所促成的工业成就,卡皮察曾得到国家的高度肯定,获得了两次斯大林奖,三次列宁勋章以及社会主义劳动英雄等荣誉。

然而,这一切,好似风吹浮云,突然间就没了。几个月后,所里的布告栏贴出了一段简短的告示:

“卡皮察,鉴于其对苏联和国外制氧生产技术成就态度轻慢,没有在规定时间为冶金工业引进新的安装设施,撤销其物理问题研究所所长职务。”

众人愕然。

卡皮察如今只得离开,离开他一手创办了九年多的研究所,而且几乎是退隐了。他到了距莫斯科50公里郊外的乡间木屋,没有设备,没有助手,在儿子的协助下零敲碎打地做些研究。事实上,他是被监视居住,或许也就这样度此余生了。

有多少人相信这个“罪名”已经无从查考,但这样的事,在斯大林治下的苏联并不稀奇。早在二战之前的大清洗中,多少有才华的科学家、工程师、技术人员被逮捕、消失;在战争结束后,人们本来希望社会的紧张氛围可以稍加缓和,自由与宽容可以增加,但真实的情形显然不是这样。卡皮查只是被调查撤职的其中一个罢了。

和其他冤案一样,几十年过后,随着部分档案解密,有关卡皮察被查的一些疑云才渐渐消散,真正的原因才得以为世人知晓。

斯大林很忙

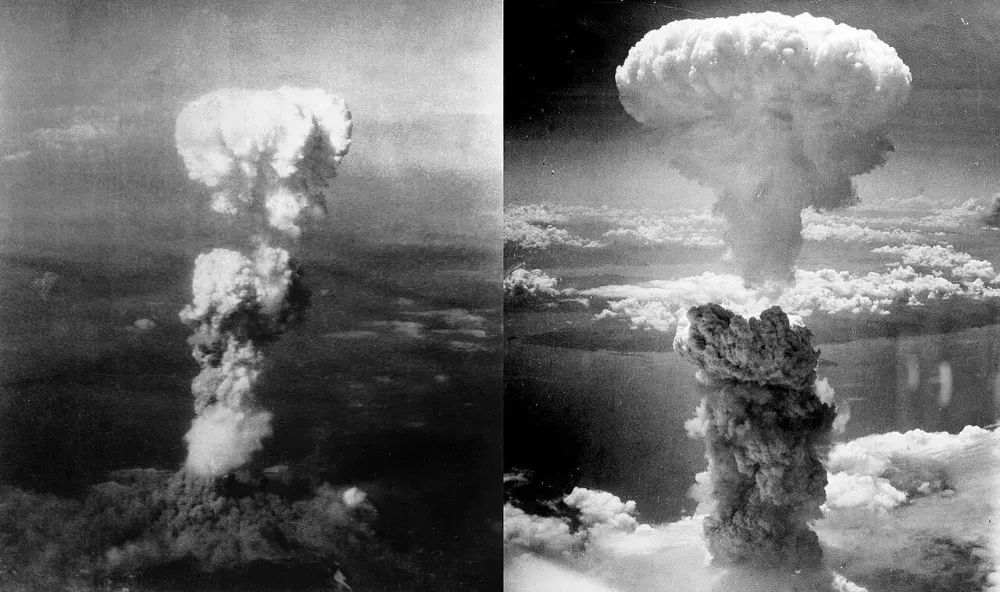

1945年8月6日,日本当地时间早上8点15分,美军轰炸机在广岛投下人类历史上的第一枚用于实战的原子弹,蘑菇云冲天而起直达万米高空,爆炸点半公里内的一切瞬间灰飞烟灭,房屋建筑被火焰吞没,人员死伤无数。

笼罩在广岛(左)和长崎(右)上空的蘑菇云。| 图源:维基百科

原子弹爆炸的消息令世界震惊,也包括苏联。驻莫斯科的《星期日泰晤士报》记者亚历山大·韦尔特(Alexander Werth)记述道:

“(广岛核爆的)消息让所有人感到沉重与压抑。人们清醒地意识到,这是世界权力政治中的新变数,也对苏联构成了威胁。当天与我交谈的一些本国悲观主义者沮丧地表示,苏联付出惨重代价战胜德国,这个成果如今‘几乎化为乌有’。”

次日,斯大林的女儿前往其父亲的别墅,见到访之人都在讨论核爆,而“父亲几乎没有注意到我的到来”。

斯大林的忙碌,确实有足够的理由。

“这个时候,(苏联)和中国人的协商谈判还没完成,但苏联已经等不及了,要赶在日本万一投降之前赶紧参战。”在《斯大林与核弹》一书中,历史学家大卫·霍洛韦(David Holloway)评论道。

原来,在德国即将战败之际,苏联已打算撕毁《苏日互不侵犯条约》,谋划进攻日军,布局其在远东的利益。而作为苏军参战的交换条件,1945年2月,罗斯福、丘吉尔、斯大林在没有中国参与的情况下,订立《雅尔塔协定》,策划外蒙古独立、同时让苏联控制东北的铁路以及旅顺、大连港。6月,斯大林开始与中国政府谈判,按兵不动的同时力促其接受这些条款。

然而,就在广岛核爆的次日下午,等不起的斯大林命令苏联红军,立即采取行动,在日本当地时间9日凌晨对满洲的关东军发起进攻。而恰好在同一天,美军在长崎投下了第二颗核弹。这样的“双重打击”,日本再无力支撑,于14日投降。

两颗原子弹促成了日本的投降,然而对于苏联来说,这不见得是个好消息,它更希望的是再多些时日,这样就意味着更多的土地与谈判的话语权。

除了眼下的利益,核爆给斯大林带来的另一个,也许是更重要、更深远的影响是,谁将主宰战后的世界秩序?8月中,斯大林对后来被称为苏联原子弹之父的库尔恰托夫(Igor Kurchatov)说,“广岛(核爆)震撼了整个世界。力量的平衡被打破了”。

“广岛核爆显示了核弹的威力,而且美国人并不忌惮用这件杀器。”霍洛韦评论道,“斯大林想尽快让苏联也有核弹,进而恢复平衡。科学家告诉他可能得用5年的时间。在这期间,美国一家独霸核武。”

时不我待,斯大林一周之内就重启了核弹研制,于8月20日在国防委员会下设立特别委员会,誓将不惜一切代价,在最短时间内让苏联拥核。委员会主席由特务头子贝利亚担任,包括了政界、情报部门、工业界的人士以及两位科学家,除了库尔恰托夫外,另一位便是卡皮察。

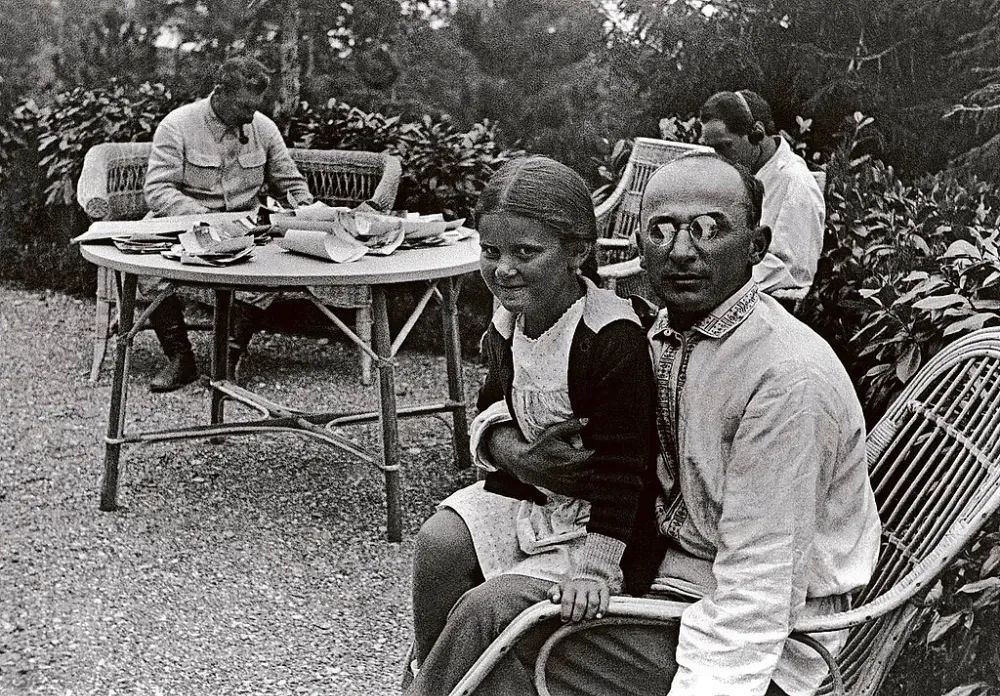

斯大林女儿坐在贝利亚腿上,摄于1931年。| 图源:维基百科

不尊重

然而,仅仅过了一个多月,卡皮察就向斯大林提交了“辞职信”(见附录1),希望允许他退出核弹研制,他受不了总指挥贝利亚。

卡皮察说,在氧气管理局设立过程中,贝利亚就不尊重他,安插意见不合的人做他的副手;最近在核弹研制的特别委员会中,贝利亚也不尊重他,比如邀请他参与原子弹研制,却是直接叫秘书传唤其至办公室,而不是登门拜访。卡皮察想知道,在苏联,公民的地位是否仅由其政治地位决定——

“昔日牧首(编者注:东正教会中的最高宗教领袖)与沙皇并立之时,教会曾是文明的圣殿。如今教会时代虽已终结,牧首制度亦成往事,然国家思想领域不可无领路人。即便在社会科学领域,马克思思想虽至关重要,仍需持续发展完善……我国科学家与学者终须被擢升至‘牧首’之位。此乃必要之举——因若无此等地位,便无法激发他们报效祖国的热忱,毕竟我们并无物质条件可资利用。资本主义美国或可如此,我们却力有未逮。培根在《新亚特兰蒂斯》中早已指明:若学者无此牧首之尊,我国文化便难以自主发展。贝利亚同志这类人,早该学会尊重科学家与学者了。”

既然贝利亚不尊重他,卡皮察觉得不如主动退出,回归科研。

这不是卡皮查第一次与特务头子贝利亚交锋了。

父亲的“邪恶智囊”,斯大林的女儿这样形容贝利亚。1920年代,贝利亚在警察系统工作,之后在大清洗高潮之际的1938年,斯大林把他提拔成内务人民委员部(NKVD)首脑叶若夫(Nikolai Yezhov)的副手。不久后,贝利亚取而代之。

也是在1938这一年,年轻的理论物理学家朗道在大清洗中逃到莫斯科,投奔卡皮察的研究所。但不幸的是,他依然未能脱离秘密警察的魔爪,在4月28日早上被捕。作为所长的卡皮察第一时间给斯大林写信,恳请其对这位桀骜不驯的天才网开一面。一年过后,卡皮察再给苏联当局写信,请求释放朗道。最终,在卡皮察给贝利亚写下保证书后,朗道得以释放,保住性命。

卡皮查的辞职信斯大林应该看到,但他没有回复。

然而,卡皮查没有退后。一个多月后,他再次给斯大林写了份长信(见附录2),坚辞不就。在信中,卡皮察重申了对贝利亚的厌恶——概言之,作为总负责的贝利亚不懂科学却瞎指挥,而且存心羞辱卡皮察。

“过去两周内,他先后九次约见我却又次次取消,这若非存心戏弄,实难想象一位领导者竟无法在两星期内安排一次会面。贝利亚等负责同志本应让下属明白:在这项事业中,科学家应居主导而非从属地位。”卡皮察写道。

在信的末尾,卡皮查说,他希望也能让贝利亚看到这份信,“此非告密,实为有益之批评。本欲当面陈情,然与其会面殊为不易。”斯大林随后召见贝利亚,把信拿给他看。起初贝利亚想缓和局势,打电话邀请卡皮查面谈,在卡皮查拒绝到卢比扬卡与其见面后,贝利亚随即派人送给卡皮查一把精美的图拉猎枪作为礼物。两人的关系已降至冰点。

不愿拷贝

与贝利亚的不合显然是一个退出的绝好理由,但应该不是最重要的缘由。“卡皮察不会仅仅为了尊重、面子而冒着生命危险来反对贝利亚。”历史学家理查德·罗兹(Richard Rhodes)在所著的《暗日:氢弹的制造》一书中评论道。

在他看来,卡皮察退出的主要原因是不想“拷贝”美国原子弹的设计。卡皮察认为,苏联科技人员应该发挥聪明才智设计制造自己的原子弹。的确,无论是在科学研究还是技术开发中,卡皮察都很强调原创,耻于亦步亦趋。

罗兹注意到,早在1935年卡皮察就已表达过类似的理念。当时,他从英国回国度假,不想被苏联强制扣留、限制出境。他在给尚在剑桥的妻子的信里写道:

“国家现在将一切努力都集中在积累物质基础上,以此来建设社会主义社会。这种积累正以惊人的速度进行着,快到无人能预料。然而,这一进程之所以如此顺利,是因为它建立在‘模仿 ’的基础上;国家几乎没有在创造新的技术形式上投入任何成本。科研工作都集中在揭示各种早已为西欧所了解并掌握的一般性工艺和秘密上。做这类工作不需要特别深刻的思考或高水平的资质,但取得的成果却看起来非常显著。我无法说这种阶段会持续多久,但可以肯定的是,纯科学的地位,即便没有完全归零,也已经接近消失了……我相信,当我们在社会主义发展的进程中进入原创思维的阶段时,一切都会发生彻底的变化……那时,发明创造的思想将获得自由的空间;心智的独创性将比现在所推崇的组织才能更加受到重视。”

在给斯大林的第二份辞职信中,独创性的而不是拷贝式的开发核弹成为卡皮察着力声明的立场。卡皮察写道:

“尽管困难重重,我们仍须以更低成本快速研制原子弹——但绝非当前这种毫无章法的盲动。现行方案的根本缺陷在于:既未发挥我国体制优势,又缺乏原创性。我们试图复刻美国人的每一步,却忘记了两点:其一,美国模式远超我国财力;其二,亦步亦趋只会徒耗时日。若知晓明确的技术路线,工作本可事半功倍;但既然前路未明,我们首先需开展基础科研探明方向。而要将项目付诸实践,则需强大的工业基础与组织体系。”

简言之,卡皮察认为美国的技术路线花费昂贵,苏联不该也没实力去照搬,而应该提出自己独创的、更经济的设计,为此最好先花时间打下一个良好的基础科研环境和工业基础,优先进行预研究,提出唯一的清晰的技术路线,而不是多条路线并进探索。

但这个做法在斯大林眼里有点“远水解不了近渴”。他的目标是尽快让苏联拥有原子弹,为此可以不计成本,也不用在乎什么原创——毕竟在此之前苏联早已通过情报网络,获得了大量英美原子弹制造的技术资料。

“苏联希望尽快造出原子弹,并几乎不惜一切代价也要实现这一目标。因此,利用关于曼哈顿计划的情报信息,而非另辟蹊径寻找苏联自己的造弹方法,是合乎逻辑的。同时,采取多种并行方案研制原子弹,而非仅依赖单一计划,也是明智之举。如果苏联领导人当时并不急于获得原子弹,或更在意成本,那么听从卡皮察的建议或许是合理的。尽管那样做可能更省钱,但并不能保证更快成功。”霍洛韦评论道。

斯大林随后明确否决了卡皮察的意见。

在1946年初与库尔恰托夫的面谈中,斯大林强调,苏联不需要用更经济、原创的设计来造原子弹。

“不需要小打小闹,而要以俄罗斯的气魄大规模开展这项工作,为此将提供最全面的支持。斯大林同志说,没必要寻找更便宜的路径。”库尔恰托夫记述道。

另一方面,对总指挥贝利亚来说,没有什么比成功更重要。

“贝利亚想要一枚能确保引爆的炸弹,哪怕其效率不如他的科学家们所期望的那样高。他知道美国的内爆设计肯定行得通。这种设计已经经过了两次检验。第一次是在新墨西哥州的沙漠中,它在一座塔上爆炸,将黑夜变成了白昼。第二次则摧毁了长崎。”罗兹评论道。

斯大林无法答应、甚至开始怀疑卡皮察辞职的动机。

在与库尔恰托夫的面谈中,斯大林特意问了他一个问题:像卡皮察、约费(Abram Ioffe)、瓦维洛夫(Sergey Vavilov)等科学家究竟是为谁工作的;他们的所作所为到底是不是为了国家好?

而贝利亚则请求斯大林允许自己逮捕卡皮察。斯大林没有答应,安抚道:“我会为你除掉他,但你自己不要动他”。之后,贝利亚即以调查液氧项目为名,构陷卡皮察,迫使斯大林最终在1946年8月将其免职。死神已经在朝卡皮查招手,只是在斯大林眼皮下,贝利亚不得不暂时收手。

为了科学与和平

1945年,对于苏联科学家来说,是意义非常的一年。

5月8日,德国无条件投降,苏联经过艰苦卓绝的斗争取得了胜利。战时,很多科学家放弃了本行研究,转而从事应用技术研究,支援国防。战时,他们与国际科学界的联系也几乎全然切断了。如今,战争结束,很多人期盼,将来的世界更为开放自由,而苏联科学能从残破中恢复,迎来春天,包括重建与国际科学界的联系。

早在一年前的1944年6月,在第三届全苏反法西斯科学家大会上,卡皮察发表演讲。他说,随着战争接近尾声,“我们科学家全体同仁的使命,不应仅局限于认识自然规律以造福人类和平建设。我认为,科学家们还必须积极参与构建稳固持久的和平事业。”

卡皮察表示,苏联科学家与国际同行一样,都有抱负推动“人类社会文明进步”;若科学家在社会事务中也能如战时那样发挥重大作用,就能“帮助具有公德心的民众和政治家,引导各国根据自身国情走向更健全的发展道路”。

此时,苏联领导人似乎也愿意支持科学家加强国际学术交流。

1945年6月,苏联科学院隆重举行建院220周年特别大会,百余位外国科学家前来参会。在克里姆林宫招待会上,斯大林亲临现场,外交人民委员莫洛托夫(Vyacheslav Molotov)简短致辞,承诺将为科技发展及“苏联科学界与世界科学界加强联系创造最有利条件”。

作为具有国际声誉的科学家,卡皮察也在大会上发了言。他强调,科学本无国界之分,不存在所谓的“苏联科学”或“英国科学”,唯有致力于增进人类福祉的普世科学。他还说,此次庆典彰显了苏联引领国际科学发展的决心,未来将增加俄、英、法三种语言的科学出版物数量,积极组织和参与更多国际会议与学术交流活动。

然而,卡皮察内心应该非常清楚,一旦参与原子弹的研制,恐怕他将在很长时间内无法与国际同行顺畅地交流。就拿这次参会的核物理顶尖专家来说,除了法国的约里奥-居里夫妇,奥本海默、查德威克(Chadwick)、佩尔斯(Peierls)、考克饶夫特(Cockcroft)等虽然也受邀,但均未出席。

战争和核武器的研制已经对科学交流造成了障碍。在科学出版物上,已经很难见到有关核物理的研究,科学家之间也相互保密,心存芥蒂。卡皮察不愿意这种情形继续下去,他自己也已经太久没有见到同行了。

就在第一次给斯大林写辞职信后不久,卡皮察给玻尔写信(见附录3),表达了此种担忧——

“……当前我深切忧虑国际科学合作问题——这对世界文化的健康发展至关重要。核物理新近发现与那著名的原子弹,再次印证科学已非大学教授的闲适消遣,而成为影响世界政治的重要因素。当今之世,若将科学发现秘而不宣,不仅无法普惠人类,反可能被特定政治集团或国家用于私利,此般情形着实危险。我常思索科学家于此当持何种正确立场。亟盼能尽早与您面商这些问题,并认为宜速将之提交某国际科学家理事机构讨论。或许值得斟酌在《联合国宪章》中加入保障科学自由繁荣发展的条款。我愿聆听海外顶尖科学家对这些问题的普遍看法,对您提出的任何讨论方式都将热忱欢迎。自当告知苏联学界在此方面的可行之策。”

巧合的是,之前一天,玻尔也给卡皮察写了信,表达了类似的关切:“我极其渴望了解您本人对这个关乎我们这代人重大责任的根本问题有何见解。”他还建议卡皮察方便的话可以将他最近发表的两篇文章(见参考文献3)拿给朋友们传阅,也可以译成俄文发表。

在玻尔提及的第一篇文章《对文明的挑战》中,玻尔呼吁,“全球科学家可通过阐明危机本质、指引资源开发如何造福人类而发挥重要作用。在此全球性议题中,科学研究领域的国际合作传统(恰在带来巨变的领域中已证明其价值)亦可提供助力。”

而在另一篇《科学与文明》中,玻尔指出:“若不能自由获取完整的科学信息,若不能对可能酿成灾难的所有活动实施国际监督,原子能管控就不可能真正有效。”

究竟如何利用核能,是用于战争加重屠戮,还是和平与人类福祉?卡皮察决定公开阐明自己的看法。

在给斯大林写了第二份辞职信后不久,卡皮察于12月18日致函莫洛托夫,希望能得到允许发表一篇文章并附上了论述的要点。卡皮察谈到,原子能利用的成功标志着人类文明新纪元的开启,其核心意义在于为人类提供了强大的能源来源,但若仅将原子能视为毁灭工具,其荒谬程度不亚于将电力主要看作电椅的能量来源。

他还认为,原子能的主要意义在于和平应用,而当前围绕原子能的保密制度使科学家陷入荒谬境地:他们不得不重复探索已被外国同行发现的成果,而非进行知识共享,这种发展模式对世界科学与技术而言极不健康。

莫洛托夫把文章的要点转给贝利亚,征求其意见。贝利亚没有同意发表。次日,卡皮察被解除了其原子弹研制的职务。

之后,在对卡皮查的研究所进行了几个月的调查后,斯大林于1946年8月正式签署法令,免除卡皮察的所长职务。新所长上任,研究所也将主要从事核武器研发方面的工作。

卡皮察为他的退出付出了沉重代价,他在莫斯科郊外的木屋一直被监视居住,直到8年后才部分恢复职务。之前一年,斯大林去世,贝利亚也失势被捕,以叛国罪和其他罪行遭到处决。

又过了四年,官方承认之前对他的指控是错误的。然而,他依然不可以前往苏联及东欧集团国家以外的地区访问。据时任苏共第一书记的赫鲁晓夫的解释,这仅仅是因为当局怕卡皮察“话太多”,泄露机密。事实上,卡皮察早就退出了苏联的核武器研制。

1966年,卡皮察俱乐部最后一次会议,与会者包括卡皮察、考克饶夫特(Cockcroft)、肖恩伯格(Shoenberg)和狄拉克(Dirac)。卡皮察俱乐部是卡皮查抵达剑桥后不久创立的。这个非正式的聚会汇集了当时物理学领域最优秀的理论家和实验家,成为一个活跃的平台,交流最新的科研进展。当卡皮查最终在1966年获准返回剑桥时,最初的参与者重聚,这是该俱乐部的第 676 次也是最后一次聚会。 | 图源:剑桥大学数字图书馆

直到1965年,坚冰才开始消融。

卡皮察获准前往哥本哈根,接受丹麦工程学会颁发的尼尔斯·玻尔金质奖章。翌年,他又被英国物理研究所暨物理学会授予卢瑟福奖章,由此得以重访英伦。从他1921年27岁拜入卢瑟福门下到1934年回国被限制出境,他在剑桥学习、工作了13年,与狄拉克等成为挚友,此番旧地重游,不觉倏忽间已过三十载。当一众故友在旧时的俱乐部中落座,相互凝视之下,内心应该会有些许侥幸,几分感慨,尽管经历炮火洗礼,尽管鬓发斑白,大家都还健在。

参考文献

[1] Boag, J.W., et al., editors. Kapitza in Cambridge and Moscow: Life and Letters of a Russian Physicist. North-Holland, 1990.

[2] David Holloway, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, Yale University Press, March 27, 1996.

[3] Rhodes, Richard. Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb. Simon Schuster, 1995.

[4] Bohr, "Science and Civilisation," The Times, 11 August 1945.

[5] Bohr, “A Challenge to Civilisation," Science, vol. 102, no. 2650 (26 October 1945), pp. 362-364.

附录1

致约·维·斯大林

莫斯科,1945年10月3日

由您签署的苏联人民委员会1945年9月29日关于氧气管理局的决议,此前已历经约六个月讨论。在此期间,该决议经七个委员会审议,并提交苏联人民委员会主席团三次会议讨论,然而合适的工业场地仍未确定,此事又被推迟两个月。对于制氧这个问题如此的态度表明,现在还不适合做。我们的文化素养仍需提升——至少那些负责落实决议的同志应当真正重视这一问题,并理解唯有依靠本国科研成果而非盲目效仿他国技术,方能取得实质进展。

在制定将航空制氧总局划归氧气管理局的决议过程中,我与苏科夫产生了严重摩擦。此人至今仍在阻碍涡轮制氧法的发展。苏科夫曾以中央委员会书记身份致信于您,该信内容已广为流传,例如贝利亚同志就在人民委员会主席团会议上援引过此信。信中包含诸多针对我个人的诽谤性指控。令我深感诧异的是,某些同志对此竟不以为意,贝利亚同志甚至坚持要让苏科夫担任我在氧气管理局的副手。我认为苏科夫必须对这些诽谤负责,并已就此致信中央委员会马林科夫同志。

上述情况清楚表明,贝利亚同志毫不重视科学家的声誉,其态度近乎在说“你们只管发明研究,要声誉何用”。近期在特别委员会与贝利亚共事的经历,使我格外深切地体会到他对科学家的态度何其不当。当初他邀我参与项目时,竟直接命令秘书传唤我去他办公室。反观沙皇时期的财政大臣维特邀请门捷列夫出任度量衡局局长时,曾亲自登门拜访德米特里·伊万诺维奇。再者,9月28日我在贝利亚办公室时,他突然终止谈话,仅简单握手道别。这些细节看似琐碎,却是体现对个人、对科学家与学者尊重程度的重要外在表征——毕竟我们正是通过这些外在形式传递思想。这自然引出一个根本问题:在我国,公民的地位是否仅由其政治地位决定?

昔日牧首与沙皇并立之时,教会曾是文明的圣殿。如今教会时代虽已终结,牧首制度亦成往事,然国家思想领域不可无领路人。即便在社会科学领域,马克思思想虽至关重要,仍需持续发展完善……我国科学家与学者终须被擢升至“牧首”之位。此乃必要之举——因若无此等地位,便无法激发他们报效祖国的热忱,毕竟我们并无物质条件可资利用。资本主义美国或可如此,我们却力有未逮。培根在《新亚特兰蒂斯》中早已指明:若学者无此牧首之尊,我国文化便难以自主发展。贝利亚同志这类人,早该学会尊重科学家与学者了。

凡此种种令我确信:当前尚非政界与科学界密切合作的良机。眼下制氧工程不过是乌托邦式的幻想。若将全部精力投入纯科学研究,于国于民贡献更大——此乃是我的志趣所在,亦是我赢得尊重的根基。故恳请准予卸任人民委员会所有职务,仅保留科学院的工作。

既无缘位列“牧首”,不妨暂居修道静室。加莫夫同志足以胜任氧气管理局之职,我在特别委员会缺席,贝利亚同志想必更为自在。当然,我将一如既往以科学知识报效祖国。

附录2

致约·维·斯大林

莫斯科,1945年11月25日

我参与原子弹特别委员会与技术委员会工作已近四月,现拟详述对此项工作组织方式的见解,并再次恳请准予我退出。

当前原子弹研制工作的组织存在诸多异常。无论如何,现行做法绝非最快捷经济的成功之道。我们面临的局面是:美国仅用三四年时间、耗资二十亿美元便造出了这种最具毁灭性的战争武器。全球已知钍铀储量足以将地表文明摧毁六次。但若认为原子能主要用途在于军事破坏,实属愚妄——其经济潜力不亚于石油煤炭等能源,且能量密度高达传统燃料的千万倍。

我们尚未掌握被美国严密封锁的原子弹机密。现有情报不足以制造原子弹,其中某些信息恐怕正是为误导我们而设。美国人耗费的二十亿美元主要投向基建与机械制造,而我国战后重建期难以承担如此开支。我们唯一优势在于确知(核弹)问题有解,而美国人当年需冒险探索。

尽管困难重重,我们仍须以更低成本快速研制原子弹——但绝非当前这种毫无章法的盲动。现行方案的根本缺陷在于:既未发挥我国体制优势,又缺乏原创性。我们试图复刻美国人的每一步,却忘记了两点:其一,美国模式远超我国财力;其二,亦步亦趋只会徒耗时日。

若知晓明确的技术路线,工作本可事半功倍;但既然前路未明,我们首需开展基础科研探明方向。而要将项目付诸实践,则需强大的工业基础与组织体系。或许有人认为,在技术路线确定前无法开展这些建设,此乃谬见。实际上,我们完全能预先研判所需工厂类型并立即着手筹备——例如可确定无疑的是,未来必然需要大规模冶炼钍、铀等金属的工业设施。

我认为应采取如下行动计划:立即制定两年规划,同步推进必要工业准备与基础科研;优先重建关键工厂,如压缩机厂、化工设备厂、真空管厂,以及纯铀、钍、铝、铌、铍、氦、氩等材料生产基地;在这两年间,我们必须采取措施强化科研基础,比如提升科研院所与高等院校水平,改善科学家待遇。当前这些工作推进迟缓、缺乏章法,但它们不仅关乎原子弹研制,更涉及喷气发动机、雷达等战时启动的重大项目。

值得注意的是,我国科学家与工程师——从顶尖学者到江湖骗子,乃至在押人员——都对原子弹项目展现出空前热情。尽管动机各异,这种热情仍可善加引导。但若任其无序研究,只会白白浪费才智。科学工作的组织协调是最关键且艰巨的任务。在资源有限的情况下,必须系统化地合理配置科研力量,方有可能找到比美国方案更高效经济的创新路径。

这就像总司令面临多个攻城方案时,绝不会对每位将领说“按你自己的计划行动”,指望其中某个可能成功。历来只有经过严格论证的单一方案会被采纳,并由一位将领来指挥。这就是我们在科学上推进的方式,但不幸的是,这点常识很多人都不懂且不接受。为何不让每位科学家按自己的计划独立研究?表面看来这毫无风险,或许还能歪打正着——“毕竟历史上不乏专家集体否定却最终成功的案例”。但事实上,合格的科学家完全能对同行提出的严肃方案作出准确评估(当然必须选择真正的专家而非那些不负责任的庸才,后者在我们这里比比皆是)。

当前我们缺乏严格的主题规划,导致整个原子弹项目周围已聚集起一个“马戏团”——既有投机分子和冒险家,也有诚实的学者。这种混乱局面终会有所产出,但绝非赶超美国所需的捷径。美国人当年或许也走过这种“马戏团式”弯路,为此耗费了巨额资金。可悲的是,我们技术委员会这种笨拙的拼凑机构,实在难以扭转此局面。

若要快速成功,就必须承受风险,将主力集中于精心选定的有限方向。在这些问题上,我与其他委员存在根本分歧。他们常回避辩论,背着我推行自己的方案。但真正有效的路径只有一个:如同总司令的作战会议那样,达成统一决议并组建精干的决策核心。

此外,选拔带头人也存在大问题。我认为选拔标准不应基于承诺,而应考察实际成就。就像战场指挥,每道新命令都应以先前任务的完成为基础。但或许由于俄罗斯人沉思的天性,我们总被那些令人垂涎的远大承诺所诱惑。“万一成功了呢?”——那些对技术一窍不通却轻信的负责人常如此辩解,即便专业者早看出方案毫无前景。

这导致实验室人满为患,仪器设备超负荷运转,科研人员疲于奔命——最终却徒劳无功。失败后,负责人又走向另一个极端:彻底丧失对科学与科学家的信任。要正确组织这项工作,必须满足一个当前尚不具备的关键条件。没有这个条件,我们不仅无法快速攻克原子弹难题,甚至可能永远无法独立成功。这个条件就是:必须在科学家与政府之间建立更深厚的信任。这是革命时期遗留的老问题,虽经战争缓和却仍未根除,根源在于社会对科学家和科学缺乏应有的尊重。

我国科学家确实长期深度参与国民经济与国防建设,但他们的作用始终停留在外部咨询和被动解决既有问题的层面。令人遗憾的是,这是因为我们的工业和军备发展仅着眼于改进现有技术。例如雅科夫列夫、图波列夫和拉沃奇金虽是我国顶尖设计师,却始终局限于完善现有飞机型号。而要开发喷气发动机等新型装备,则需要更具创造力和胆识的设计师——这类人才在苏联难有施展空间。因此,基于全新原理的技术突破(如原子弹、V-2火箭、雷达、燃气轮机等),在苏联要么进展缓慢,要么完全停滞。

我的涡轮制氧装置作为原理上创新的项目,只有当我不合常理地以科学家身份出任氧气管理局局长时,才得以推进。正是这个任命赋予的信任与权力,使我能够快速实现制氧装置的投产。这种反常甚至荒谬的权责错位令我倍感压力,但战争期间我不得不忍受这一切以求成功。

经验表明,人们只愿倾听“苏联人民委员会下属局长卡皮察”的意见,而不听“享誉世界的科学家卡皮察”的意见。我们的文化素养尚未达到让科学家身份优先于行政职务的程度。如今在解决原子弹问题时同样如此:科学家的意见遭遇怀疑,而背地里,政府官员却自己搞一套。

特别委员会必须引导同志们学会信任科学家,而科学家也将由此感受到自身责任——但现状远非如此。唯有让科学家与委员们责任对等,这一目标才可能实现。这要求科学界及其代表必须成为决策主体,而非像现在这样处于从属地位。

贝利亚、马林科夫和沃兹涅先斯基同志在委员会中的做派宛如超人,尤以贝利亚为甚。他手握指挥棒本无可厚非,但首席小提琴手理应由科学家担任——因为正是小提琴为整个乐团定调。指挥者不应只会挥棒,更需通晓乐谱,而这正是贝利亚同志的短板。若能投入更多精力,以他的能力本可做得更好:他精力充沛,善于抓主要矛盾,对科学问题也有悟性,总能精准提出解决方案。但其致命缺陷在于过度自信,根源恰在于对“乐谱”的无知。

我曾直言相告:“您不懂物理,这类问题该由物理学家判断。”他却反讥我不懂人性。我甚至提议,只要他愿来研究所,我可以教授物理知识——毕竟鉴赏画作不必亲自作画。我国那些天赋异禀的艺术赞助人,如特列季亚科夫兄弟、休金等,虽非画家却因钻研艺术而独具慧眼。贝利亚若肯勤勉钻研,以其才智和“识人之明”,定能理解科学家与工程师的创造过程,成为原子弹乐团的顶级指挥。例如他应该研读跨洋电缆铺设、首台涡轮机研发等原始史料,而非满足于通俗读物。如此方能领悟科技创新的一般规律,并将这些经验应用于原子弹研发的关键决策。但这需要他真正投入工作,而非只是坐在主席的位子上,仅凭在方案草案上涂改几笔,岂能领导如此重大的项目。

然而我与贝利亚的沟通始终徒劳无功——正如前文所述,他对待科学家的态度根本南辕北辙。过去两周内,他先后九次约见我却又次次取消,这若非存心戏弄,实难想象一位领导者竟无法在两星期内安排一次会面。贝利亚等负责同志本应让下属明白:在这项事业中,科学家应居主导而非从属地位。

只需听听技术委员会会议上某些同志对科学的见解便知端倪。人们往往出于礼貌强忍笑意——当他们以为懂得“二加二等于四”就洞悉了数学精髓并能作出权威判断时,这种对科学缺乏敬畏的态度,正是阻碍进步的首要顽疾。

在此工作环境下,我继续出席特别委员会和技术会议已无意义。阿里汉诺夫、约费与库尔恰托夫同志的专业能力不逊于我,甚至更胜一筹,完全能胜任原子弹相关议题的讨论。如您所见,我的留任既无实质作用,又干扰科研工作——虽然我始终心系项目责任,但要将其导入正轨却非我力所能及,尤其当贝利亚等多数同志与我的理念相左时,我绝不愿沦为盲目执行者。

我与贝利亚的关系每况愈下,他无疑乐见我退出。此类创造性项目需要(而非军队式的)平等协作氛围,但现状恰恰相反。我早先便预见到这种局面而请辞,如今更坚决恳请解除我在两机构的职务。我深信您会应允此事,因您素来不强求学者违心行事。

附言:本研究所的涡轮制氧装置现已完成并多次试运行……至此,我对国家与政府的所有责任已悉数履行,我将继续坚持请辞氧气管理局职务,以便全身心回归科研工作。

又及:望贝利亚同志能阅此信——此非告密,实为有益之批评。本欲当面陈情,然与其会面殊为不易。

附录3

致尼尔斯·玻尔

莫斯科,1945年10月22日

战争的苦难终于结束,我们得以重归和平生活,这令人倍感欣慰。得知您与家人历尽艰险平安返回哥本哈根团聚,我们由衷欣喜。虽然每次收到您和家人的消息总是姗姗来迟,但始终令我欢欣不已……我们已全体返回莫斯科,研究所恢复正常科研工作已两年有余。如今我们仍如战前每周制备两次液氦,并在低温领域取得若干新奇发现。

想必您已阅及朗道关于氦超流性的理论工作——您或许记得,这项现象恰是我们在战前发现的。朗道还证实超流氦中必然同时传播两种弹性波,因此氦-II中应存在两种声速:其一为已知的150米/秒,其二(新发现的)为17-20米/秒。佩什科夫通过实验成功观测到了氦-II中的第二声速。除这些基础研究外,我们亦为卫国战争贡献力量。我自豪地告知,研究所荣获红旗勋章,成为全苏科院唯一获此殊荣的机构。

当前我深切忧虑国际科学合作问题——这对世界文化的健康发展至关重要。核物理新近发现与那著名的原子弹,再次印证科学已非大学教授的闲适消遣,而成为影响世界政治的重要因素。当今之世,若将科学发现秘而不宣,不仅无法普惠人类,反可能被特定政治集团或国家用于私利,此般情形着实危险。我常思索科学家于此当持何种正确立场。亟盼能尽早与您面商这些问题,并认为宜速将之提交某国际科学家理事机构讨论。或许值得斟酌在《联合国宪章》中加入保障科学自由繁荣发展的条款。我愿聆听海外顶尖科学家对这些问题的普遍看法,对您提出的任何讨论方式都将热忱欢迎。自当告知苏联学界在此方面的可行之策。

特 别 提 示

1. 进入『返朴』微信公众号底部菜单“精品专栏“,可查阅不同主题系列科普文章。

2. 『返朴』提供按月检索文章功能。关注公众号,回复四位数组成的年份+月份,如“1903”,可获取2019年3月的文章索引,以此类推。

版权说明:欢迎个人转发,任何形式的媒体或机构未经授权,不得转载和摘编。转载授权请在「返朴」微信公众号内联系后台。

- 上一篇:如何拍摄实况照片

- 下一篇:没有了

猜你喜欢

- 2025-06-12 “医用面膜”VS普通面膜,你选对了吗?

- 2025-06-10 【打卡科学家地图】走进钱学森图书馆,致敬“战略科学家”

- 2025-06-09 被蛇咬202次!男子不仅没死,科学家还从他身上提炼出超强血清

- 2025-06-09 “医”说就懂 | 从灰甲到靓甲:科学治疗打破“甲癣”治疗的误区

- 2025-06-04 吃鹅蛋排“胎毒”没有科学依据,准妈妈别信!

- 2025-06-04 掌握中暑急救常识,科学助您安全度夏

- 2025-06-04 《科学》:男性中年或注定发福,这很难改变,也与新陈代谢无关

- 2025-05-31 今天,请推他们上热搜!

- 热点排行

- 热门推荐

- 热门tag